Das Gebiet ausserhalb der Altstadt war in den letzten Jahrhunderten ebenfalls durch den Fachwerkbau geprägt. Dies hängt einerseits mit den natürlich vorhandenen Ressourcen zusammen: viel Wald, Lehm, aber auch Sandstein, Nagelfluh und Mergel. Während die Wälder das Holz für die Grundgerüste lieferten, stand auch reichlich Lehm für die Ausfachungen zur Verfügung. Nagelfluh war unbrauchbar für den Hausbau, und Sandstein wohl zu aufwändig für die Beschaffung, sodass man sich dieses Material eher für den kirchlichen und öffentlichen Bau vorbehielt. Andererseits gab es schon mindestens im 15. Jahrhundert Bestimmungen, welche den Bau von Häusern vor den Stadttoren erlaubte, aber mit der Auflage, diese bei Kriegsgefahr auf stadträtliche Anordnung hin schnell niederreissen oder niederbrennen zu können. Zuletzt geschah dies 1490, als die Eidgenossen im St. Galler Krieg vor der Stadt anrückten.

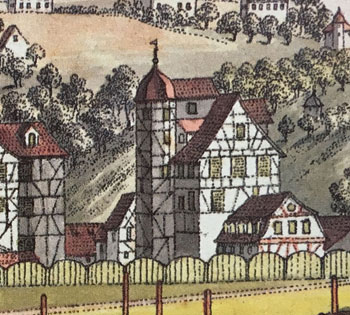

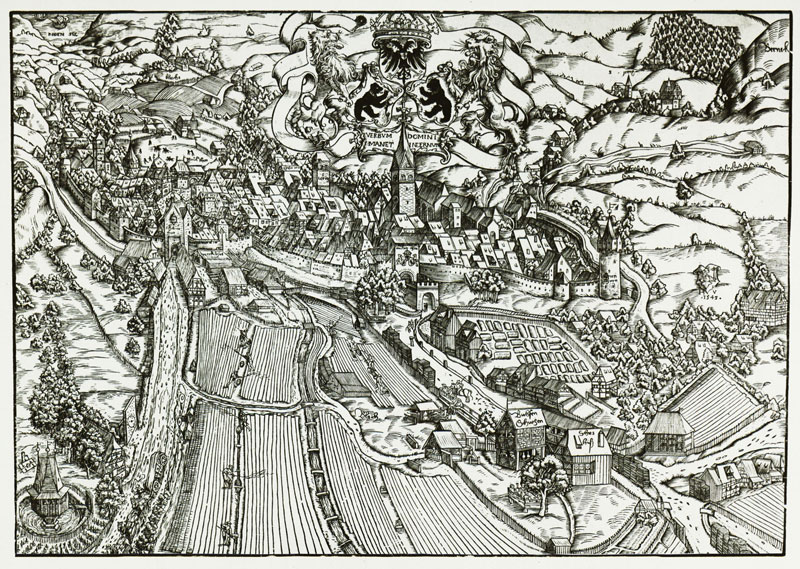

Älteste Abbildung der Stadt von Westen. Ein grosser Teil der Talsohle ausserhalb der Altstadt wurde für das Auslegen der Leinwand zum Bleichen benötigt. Entlang den Ausfallstrassen sieht man ausschliesslich Fachwerkbauten. Holzschnitt von Heinrich Vogtherr 1545

Die ältesten datierten Fachwerkbauten ausserhalb der Altstadt stehen in der Spiservorstadt (früher auch Linsebühl-Vorstadt oder Stadelhofen), der bedeutendsten aller Vorstädte. Linsebühlstr. 53 und 55 besitzen Kerne, die ins 16. Jahrhundert zurückreichen (wenn nicht sogar ins 15. Jh.; Unterlagen bei der städtischen Denkmalpflege vorhanden). Weiter gibt es noch zahlreiche ehemalige Bauernhäuser, oft auch mit Kernen aus dem 16. Jahrhundert. Vorwiegend aus dem späten 16. und ganzen 17. Jahrhundert stammen die Sommer- und Landhäuser wohlhabender Bürger.

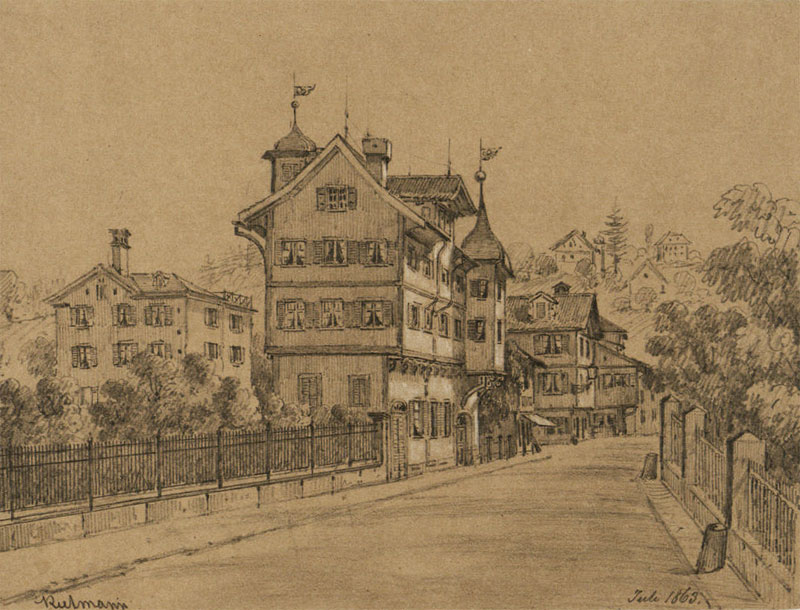

Linsebühlstrasse stadteinwärts gegen Westen. Im Hintergrund die Türme der Kathedrale. Die beiden hellen Bauten rechts sind die Nrn. 53 und 55.

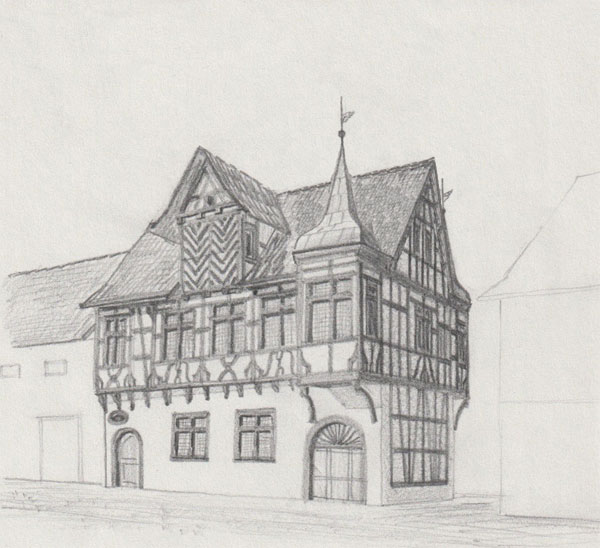

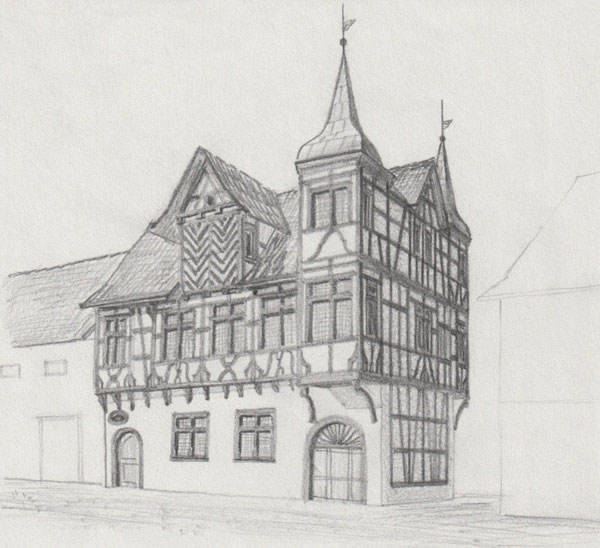

Buchstr. 35. Wohnhaus eines wohlhabenden Landwirts. Gestrickter Kern von 1613, Erweiterung und Aufstockung in Fachwerk sowie Anbau eines Treppenturms um 1730.

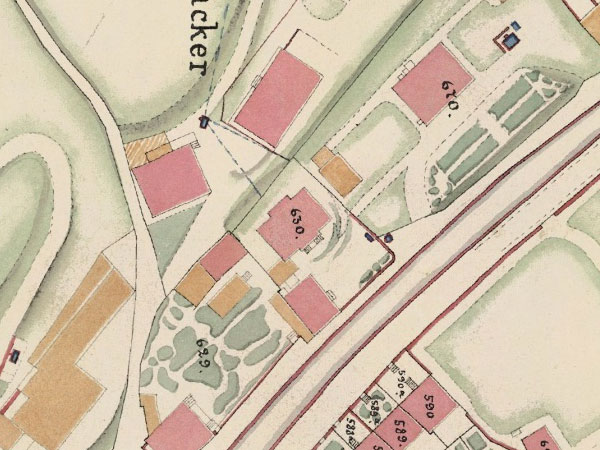

Der Bau der Häuser Rorschacher Str. 1-25 ab 1791 läutete die Überbauung der Talsohle ausserhalb der Altstadt ein. Das eigens dazu angefertigte Baureglement untersagte erstmals den Bau von Sichtfachwerk. Der Rohbau aber durfte in konstruktivem Fachwerk erstellt werden, das entweder zu verputzen oder zu verschindeln war. Ebenso durften auch keine Erker oder anderweitige Anbauten angefügt werden. Solche Bestimmungen prägten alle weiteren Überbauungen bis in die 1870er-Jahre.

(vgl. hierzu auch die Pläne zur baulichen Entwicklung der Stadt in diesem Beitrag.)

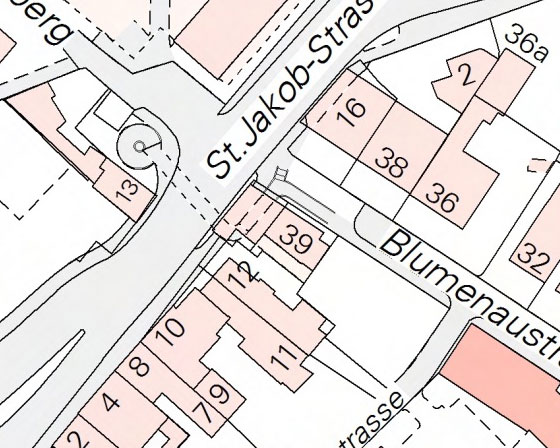

Harfenbergstr. 13-23. Spätklassizistische Wohnhäuser um 1868/70 aus konstruktivem, verputztem Fachwerk. Die Fassadengestaltung unterscheidet sich kaum von jener der rund siebzig Jahre vorher errichteten Häuser Rorschacher Str. 1-23.

Erst nach jener Zeit tauchte wieder Sichtfachwerk auf, wenn auch am Anfang eher zögerlich im Bereich der Dächer und der wiederaufblühenden "Erker-Kultur". Einen kurzen Höhepunkt erreichte der Fachwerkbau in den Jahren zwischen 1880 und 1910, als die Stickereiindustrie der Stadt zu einer enormen Blüte verhalf.

Stauffacherstr. 2-6. Am Rosenberg wurden zahlreiche Historismus- und Jugendstilvillen mit aufwändigen Dachgeschossen aus Sichtfachwerk versehen.

Interessanterweise hat das Fachwerk dieser kurzen Zeitspanne nicht mehr viel gemeinsam mit dem traditionell überlieferten alemannischen Fachwerk, das im 19. Jahrhundert durchwegs verputzt wurde. Vielmehr erkennt man Formen des fränkischen und niedersächsischen Fachwerks. Dies führt zu einer ersten Fragestellung, weshalb sich bei uns im Historismus besonders der fränkische und niedersächsische Fachwerkstil gegenüber dem traditionell überlieferten alemannischen Fachwerkbau durchgesetzt hatte.

Eine Erklärung liegt wohl darin begründet, dass man im 19. Jahrhundert vor allem die Schmuckformen verehrte und erforschte und weniger die Konstruktion. Wenn man die Werke früher Fachwerkforscher (z.B. Carl Schäfer) betrachtet, stellt man fest, dass der eher schmucklose alemannische Fachwerkbau jeweils nur eine kurze Abhandlung erfuhr. Die damaligen Forscher stammten zudem nicht aus diesem Gebiet.

Ein weiterer Grund könnte auch mit dem Aufkommen des Berufs des akademisch ausgebildeten Architekten mitte des 19. Jahrhunderts zusammenhängen. Waren es vorher meistens Bau- und Zimmermeister, welche private wie auch öffentliche Bauwerke errichteten, wurden für öffentliche Bauvorhaben nun "gebildete" Personen herangezogen. Hat dies wohl mit dem Aufkommen des Eisenbahnbaus zu tun, welcher Bauwerke erforderte, deren Planung nicht mehr nur auf Erfahrungswerten basieren konnte, sondern einen statischen Nachweis erforderte? Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass die Architekten in St. Gallen oft in Deutschland (München, Stuttgart) studiert hatten oder aus Deutschland zugezogen waren. Auch auf diesem Weg fanden wohl deutsche Bauformen Einzug in unser Gebiet. Das erste schweizerische Architekturstudium konnte erst ab 1855 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich absolviert werden; der Einfluss dieser Architektur-Schule auf den Holzbau müsste noch erforscht werden.

Für den hier ebenfalls heimischen Blockbau (in der Schweiz sagt man eher "Strickbau"), aus dem der Chaletbau hervorging, beziehen sich diese Aussagen aber nicht! Diese Baukunst verblieb in der Hand der traditionellen Zimmermeister und manifestierte sich unter dem Begriff "Schweizerhaus-Stil". Doch auch der Strickbau wurde von den akademischen Architekten entdeckt und aufgegriffen.

Dufourstr. 73 Villa "Guggisberg", erbaut 1892 durch Architekt Jacques Gros aus Zürich, abgebrochen 1972. Gros errichtete in der ganzen Schweiz aufwändige Chaletbauwerke in historistischem Stil. Sein bekanntestes Bauwerk ist das Grand Hotel Dolder in Zürich. 1912 gelaufene Ansichtskarte, ohne Verlagsangabe.

Nun möchte ich auf eine weitere Abhandlung verzichten und vorerst einfach mal in unsystematischer Weise die Fachwerkbauten ausserhalb der Altstadt dokumentieren. Aus der Sammlung werden sich wohl weitere Folgerungen und Erkenntnisse ergeben.

Inhaltsverzeichnis:

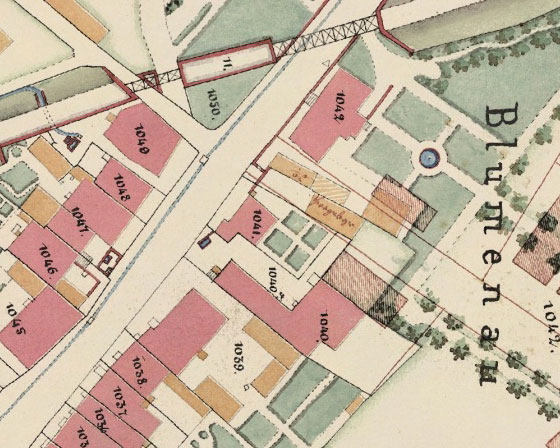

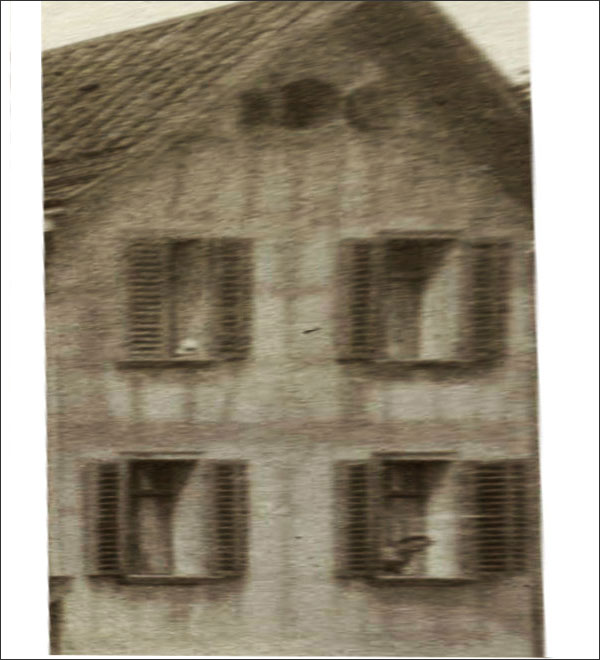

- Blumenaustr. 39 (ehem. St. Jakob-Str. 14)

- Burggraben 23 "zur Hechel", Sommerhaus von 1611/1639

- Dufourstr. 106, Strassenwärter- und Hydrantenwagenhäuschen

- Kreuzbleicheweg 2, Militärkantine

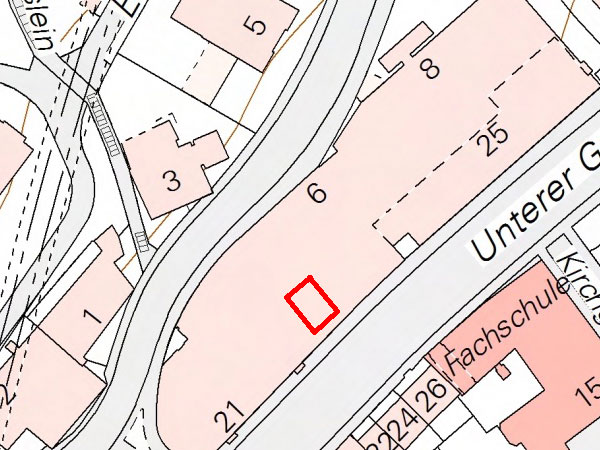

- Unterer Graben 25 (abgebrochen)

-