An der Verbindung 'Köpfleinsberg' von der Kaiserstrasse zur Adlergasse hinauf existierten gleich drei Bauten mit Ziergiebeln. Kaiserstr. 25 und Adlergasse 28 wiesen gotische Blendarkaden auf, während Kaiserstr. 23 einen Giebel mit einer Renaissancegliederung besass.

Kaiserstr. 25 vor dem Abbruch um 1910.

Das Haus besass einen Giebel mit einer besonders regelmässigen Blendarkaden- und Lisenengliederung. Allerdings dürften auch hier die einstigen Giebelstufen abgeschrotet worden sein. Immerhin bestand aber über der Dachhaut noch ein Überstand mit geradem Abschluss. Die Eisenveranda und die kielbogige Vertiefung, in welcher der Erker sass, haben möglicherweise die Handschrift Heideloffs oder sonst eines Neugotik-Architekten. Somit muss man rechnen, dass auch der Giebel eine tiefgreifende Restaurierung erfahren haben könnte.

Die mittlere Lisene ist wieder breiter als die andern, und die Kanten aller Lisenen sind gefast. Die Blendarkaden sitzen auf abgetreppten Konsolen auf, die knapp über dem Scheitelpunkt der Rundbogenfenster aus der Wand wachsen. Auf Blendarkadenhöhe erkennt man Maueranker. Die Giebelkontur beginnt mit zwei 'Schultern' mit Löwen(?)masken und endet in einem quadratischen Turmaufsatz. Der ganze Giebel war verputzt.

Die Adlerstrasse um 1870/80. Rechts mit schräggestelltem Ecktürmchen am 1. Dachgeschoss Adlerstr. 28.

Auch der Giebel von Adlerstr. 28 war verputzt. Er bestand aus Lisenen, die miteinander auf Kehlbalkenhöhe durch einzelne Blendbogen verbunden waren. Am 1. Dachgeschoss waren diese rundbogig, und am 2. und 3. Dachgeschoss stichbogig. die äussersten Bogen, welche die Dachhaut überragten, bestanden aus einem Spitzbogen. die Giebelkontur war mit kleinen Treppenstufen mit aufgesetzten Vasen(?) unterbrochen. die Stufen sassen aber nicht über den Lisenen, sondern über den äussersten Blendbogen. Ob der Eckerker eine spätere Zutat war, kann hier nicht beurteilt werden. Jedenfalls standen wegen ihm die beiden äussersten Lisenen näher beieinander. Die Form der Giebelkontur steht bis jetzt allein da. Das Haus wurde nach einer Teilzerstörung nach 1945 vereinfacht wieder aufgebaut.

Lorenzer Platz 3, Bankgasse 8 und 6. Bildherkunft: Wikipedia.

Lorenzer Platz 3, Südfassade um 1920/40. Bildherkunft: Google Arts & Culture / Staatliche Bildstelle Berlin.

Durch mehrfache Umbauten hatte der Giebel von Lorenzer Platz 3 ein altertümliches Gepräge. Er wies Lisenen und Blendarkaden in Backstein und verputzte Rücklagen auf. In der Mitte wurde das Mauerwerk infolge Einbaus von Aufzugsöffnungen ohne Rücksicht auf die Liseneneinteilung verstärkt und später ein zweites mal verändert, wie man an den zugemauerten Öffnungen sehen kann. Wahrscheinlich wurde der viergeschossige Dachstuhl in einen dreigeschossigen abgeändert, weshalb die Öffnungen angepasst werden mussten.

Die Rücklagen werden oben durch Spitzbogenpaare abgeschlossen, wobei sie sich auf aus der Wand herauswachsenden, treppenartigen Konsolen abstützen. Es ist bemerkenswert, dass die Konsolen nicht regelmässig ansteigen, sondern zuerst einen grossen Höhensprung machen, dann einen kleinen, dann nochmals einen höheren und kleineren. Es ist anzunehmen, dass einst über jeder Rücklage Spitzbogenpaare bestanden, von denen jedes zweite anlässlich einer Abschrotung der Giebelkontur zum Opfer fielen. Ein skizzenmässiger Rekonstruktionsversuch eines allfällig ursprünglich vorhandenen Treppengiebels ist nicht einfach zu bewerkstelligen.

Beiträge von Riegel

-

-

Es ist schwer zu sagen, ob die Zeichnung als Vorbild für die Rekonstruktion des Giebels gedient hatte. Ich sehe keine grosse Übereinstimmung. Es ist aber interessant, zu sehen, dass die Lisenen auf ihrer ganzen Höhe nicht unterbrochen waren, so wie bei Tucherstr. 8 auch.

Bei Theresienplatz 1, Adlerstr. 14 und Weinmarkt 2 bestanden auch zwischen den Lisenen Blendarkaden, nicht nur bei den Giebelstufen.

Das Rückgebäude von Albrecht-Dürer-Platz 4a (ich habe es in der Liste noch ergänzt) ist da wie ein Zwittter: zwischen den Lisenen einzelne Blendarkaden, nicht aber bei den Giebelstufen. Dieser Giebel scheint aber eine Abänderung erfahren zu haben, indem zwei Aufzugsöffnungen angebracht wurden, die zudem nicht genau in der Mittelachse angeordnet sind. Das nachträgliche Ausbrechen von Aufzugsöffnungen in dickerem Mauerwerk kann man bei einigen weiteren Blendarkadengiebeln (Lorenzer Platz 3, Karolinenstr. 6) feststellen. Bilder dazu folgen gelegentlich.

Somit sind bereits drei Unterarten von Blendarkadengiebeln mit Lisenen bekannt: Blendarkaden nur am Dachort bei den Giebelstufen, Blendarkaden nur zwischen den Lisenen, Blendarkaden am Dachort und zwischen den Lisenen. Man muss aber im Auge behalten, dass die Giebel nicht mehr ihr ursprüngliches Gesicht zeigten.Passend zu Albrecht-Dürer-Platz 4a war der Giebel von Untere Krämersgasse 4, die fast benachbart waren:

Untere Krämersgasse 4. Die Gasse führte links am Haus vorbei, und

durch den Bogen rechts gelangte man ins Ellbogengässchen.

Bildherkunft: https://raumzeichner.de/haus-eckstein-in-nuernberg/

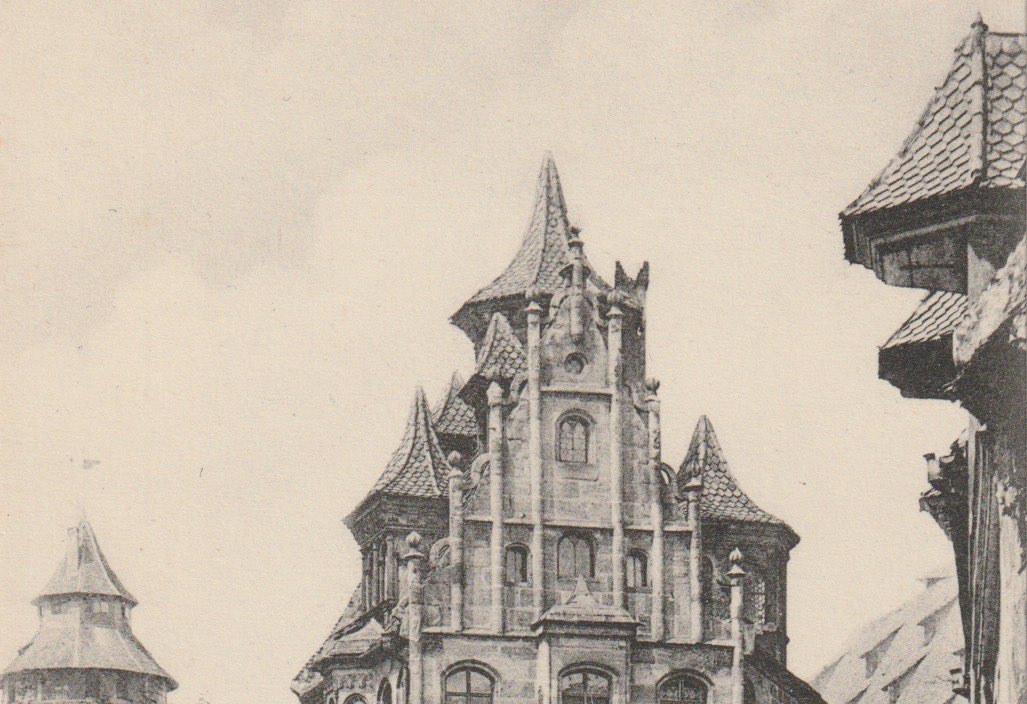

Der Giebel war nur durch Lisenen gegliedert, wobei die mittlere wieder breiter war als die andern. Sie schlossen oben mit einer Pyramiden-oder Zeltdachform ab. Blendarkaden fehlten völlig. Das wäre dann ein vierter Typ: Lisenengiebel. Dadurch entsteht der Eindruck von vorgeblendeten 'Kerzen'. Lisenen, die wie vorgeblendete 'Kerzen' wirkten, gab es auch bei frühen Renaissancegiebeln, allen voran am Toplerhaus. Möglicherweise war das eine Weiterentwicklung aus den gotischen Lisenengiebeln:

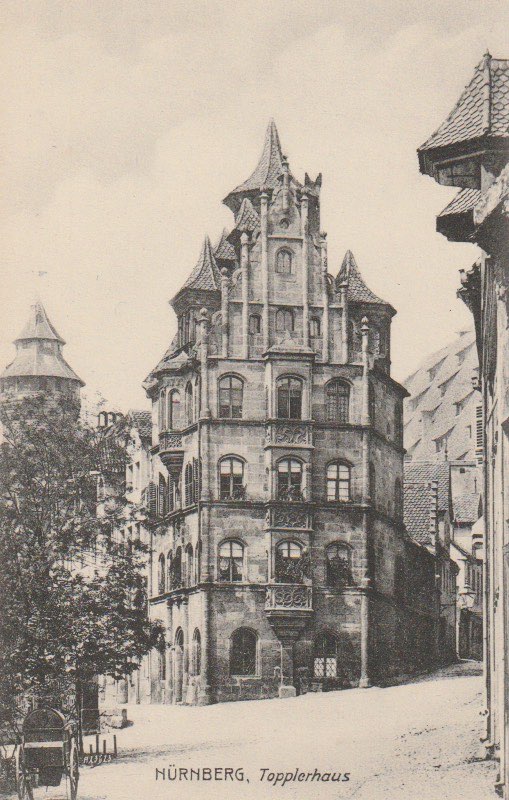

Das Toplerhaus von Osten. Ungelaufene Ansichtskarte um 1900/1910. Verlag Hermann Martin, Nürnberg. -

Dann stelle ich doch gleich das zweite Beispiel eines Hauses mit einer Giebelumgestaltung im 19. Jahrhundert vor, die Mohrenapotheke an der Königstr. 32 (das erste Beispiel betrifft keinen Blendarkadengiebel):

Mohrenapotheke, Königstr. 32 und Nr. 28/30 um 1920/40. Quelle: Google Arts & Culture, Staatliche Bildstelle Berlin.

Bei diesem Gebäude vermutete ich aufgrund des Hauszeichens und den beiden nebenan liegenden Fensterstürzen mit Kielbogenornamentik eine neugotische Umgestaltung, die auch den Giebel betroffen haben könnte. Und tatsächlich, auf einem älteren Bild von Frederic sieht man das Haus rechts angeschnitten noch ohne diese beiden Zutaten:Stattdessen bestand eine glatte Fassade bis zum Giebelansatz. Auch der Treppengiebel war hier 'abrasiert' und erhielt erst später effektiv eine Rekonstruktion. Von C. A. Heideloff scheint diese 'Rekonstruktion' nicht mehr zu stammen, denn er starb 1865. An eine Falschdatierung von '1881' glaube ich kaum, denn Fotos vor 1865 sehen anders aus.

Vom Giebel erkennt man nur fassadenbündige Lisenen und oberhalb einer Abschrägung die Rücklagen. Über alles erstreckte sich ein einheitlicher Verputz. Bei der 'Rekonstruktion' brachte man unterhalb des Giebelansatzes ein breites, vorstehendes Band an, wie ich es von keinem andern Haus kenne. Die Stufen mit Absetzungen und Fialen unter Zeltdächlein hatten ihr Vorbild wahrscheinlich von Theresienplatz 1 und Tucherstr. 8 (falls es sich hier nicht auch um eine Rekonstruktion handelte). Die mittlere Lisene war ebenfalls breiter als die andern, verjüngte sich aber auf halber Höhe des Giebels. Zusätzlich sassen in ihm noch zwei Aufzugsöffnung, die eine Asymmetrie erzeugten. Das Backsteinmauerwerk des Giebels und das Sandsteinquaderwerk der Vollgeschosse wurden damals vom Verputz befreit.

Mit dem Giebel müsste man sich mittels Quellenstudium und weiterer Abbildungen beschäftigen, um die Veränderungen bezüglich des ursprünglichen Zustands zu verifizieren. Das Haus wurde 1943/45 zerstört. -

Ich denke nicht, dass das eine Mode war. Es war einfach eine frühe Art von Denkmalpflege, siehe Viollet-le-Duc und C. A. Heideloff. Und deshalb interessiert es mich, welche dieser Blendarkadengiebel um die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine 'Rekonstruktion' erhielten und welche noch ihr originales Aussehen hatten. Allfällig jüngere Rekonstruktionen wären uns aufgrund des umfangreichen Bildmaterials sicher bekannt, aber es kommt mir keine in den Sinn.

Zwei solcher frühen Giebelumformungen streiften wir ja bereits, siehe hier (ab dem 4. Bild) und hier (gerade das erste vorgestellte Haus). -

'15. Jahrhundert' liest man überall im Zusammenhang mit diesen Blendarkadengiebeln. Ein genaues Datum ist aber nirgendwo bekannt. Könnte auch das 14. Jahrhundert in Frage kommen? Ich weiss es selber nicht, und deshalb möchte ich diese Giebel mal miteinander vergleichen. Ich bin allerdings nicht so hoffnungsvoll, dass es gelingt, eine chronologische Reihenfolge zu erstellen, zumal die Anzahl der Giebel überschaubar klein und damit nicht repräsentativ ist. Beim Fachwerkbau in Nürnberg war dies anders.

Im Vordergrund steht für mich vielmehr die Frage nach dem ursprünglichen Aussehen dieser Giebel. Einige davon waren nicht mehr vollständig, insbesondere was die Bekrönungen der einzelnen Stufen betrifft. Dies ist heute auch bei Weinmarkt 2 der Fall. Die Lisenen und Blendarkaden bestehen aus Backstein, während die Rücklagen verputzt sind. Auf Höhe der Dachhaut sind die ursprünglichen Treppenstufen wohl später abgeschrotet worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der heutige Zustand dem ursprünglichen entspricht.

Weinmarkt 2 im Jahr 2017. Quelle: Wikimedia Commons, by Tilmann2007.

Gemeinfrei unter Creative-Commons-Lizenz 4.0. Vergrösserung.

Weinmarkt 2 vor 1945. Ausschnitt aus einer Ansichtskarte mit dem Sebalder Pfarrhof. Stoja-Verlag.

Der Giebel wurde 1945 nur an der Spitze oben beschädigt, obwohl das Haus ab dem 2. Obergeschoss ausbrannte. Auch sehr alte Fotos zeigen den Giebel so, wie er sich heute präsentiert. Die Abschrotung der Stufen und allfälligen Aufsätzen fand also bereits vor 1900 statt.

Im Gegensatz zur verputzten Lisenengliederung bei Adlerstr. 14 besteht sie bei Weinmarkt 2 aus Sichtbackstein. Bei den Blendarkadenbogen handelt es sich nicht um gemauerte Spitzbogen, sondern um pyramidenförmige Abschlüsse mittels zwei schräggestellter Backsteine. Gleich wie bei Adlerstr. 14 ist die mittlere Lisene breiter als die restlichen.

Ein ähnlicher Giebel bestand bis 1945 auch bei Tucherstr. 8:

Tucherstr. 8, 1943/45 zerstört. Vergrösserung.

Quelle: bildindex.de mi07687d10.

Des guten Zustands wegen vermute ich, dass die Fassaden in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts eine sorgfältige Restaurierung erfuhren. Dennoch ist sie kein Beweis, dass der Giebel noch sein ursprüngliches Gesicht - mutmasslich aus dem 15. Jahrhundert - zeigte. Sogar der Dacherker wiese eine Gliederung mit Blendarkaden auf. Im Gegensatz zu den ersten beiden Beispielen standen auf den Stufen gemauerte Fialen mit zeltdachförmigen Abschlüssen. Auch war die mittlere Lisene nicht breiter als die andern Lisenen. (Dieses Gebäude wäre einer meiner Lieblingsrekonstruktionskandidaten.) -

Bevor ich weitere Giebel mit Bildern vorstelle, lasse ich zuerst eine Adressliste folgen, wo solche Giebel bestehen oder bestanden. Die Liste wird laufend erweitert bei Neuentdeckungen. Die noch bestehenden Giebel sind fett hervorgehoben.

- Adlerstr. 14 (gemäss Denkmälerliste 15. Jh.)

- Adlerstr. 28

- Albrecht-Dürer-Platz 4a, Rückgebäude am Halbwachsengäßchen

- Albrecht-Dürer-Str. 1 (frühbarock überformt)

- Burgstr. 8

- Burgstr. 19

- Füll 18

- Kaiserstr. 25

- Karlstr. 11

- Karolinenstr. 6

- Karolinenstr. 12

- Königstr. 32

- Lorenzer Platz 3

- Obstgasse 2 (Seite Hauptmarkt)

- Schulgässchen 3 (Reste in Brandgiebelwand?)

- Theresienplatz 1

- Theresienplatz 8 (neugotisch, Heideloff)

- Theresienstr. 10

- Tucherstr. 8

- Untere Krämersgasse 4

- Untere Talgasse 3

- Weinmarkt 2 (gemäss Denkmälerliste 2. H. 15. Jh.)

- Weinmarkt 12 -

Blendarkadengiebel an Adlerstr. 14 im Jahr 2009. Zwischenzeitlich restauriert und erdrot / weiss gestrichen.

Seit geraumer Zeit beschäftigen mich die Blendarkadengiebel in der Altstadt. Ich hatte hierzu mal ein bisschen an einem nicht mehr existierenden Giebel am Theresienplatz 'gepröbelt', um hinter das Geheimnis seiner Geometrie zu kommen. Heute existieren leider nur noch sehr wenige solcher Giebel, und oft sind diese auch nicht mehr vollständig.Auf historischen Fotos findet man einige weitere Giebel, und so sollte eine genügende Anzahl zusammenkommen, um sich mit ihrer Entstehung und Gestalt auseinandersetzen zu können. Spannend sind die Vergleiche dieser Giebel untereinander, um so etwa eine Verwandtschaft ausmachen zu können. Viele Giebel sind oder waren nicht mehr vollständig, insbesondere was die filigranen Fialen betrifft. Vielleicht gelingt es, das ursprüngliche Aussehen dieser Blendarkadengiebel zu rekonstruieren und mehr über ihre Entwicklungsgeschichte zu erfahren.

In der Renaissance und im Frühbarock veränderte sich das Gesicht der Ziergiebel massiv. Die Giebelkonturen erhielten runde Formen wie Voluten, Schweifformen, Schnecken, Muscheln etc. . Auch an den Fassadenflächen wurden ganze Architekturen geschaffen, die dann vor allem im Barock zugunsten glatter Wandflächen allmählich verschwanden. Die Vielfalt dieser Giebel ist einiges grösser als jene der Blendarkadengiebel, weshalb ich mich hier auf Letztere beschränken möchte. Die Vorbilder von spezifischen Architekturelementen findet man meistens bei kirchlichen und öffentlichen Bauten. Diese habe ich in Nürnberg zwar noch nicht offensichtlich gefunden, aber wenn man das Wesen dieser Giebel besser versteht, findet man ihre Vorbilder wohl leichter. Nah verwandt war sicher der Giebel der Moritzkapelle, und auch an der Frauenkirche am Hauptmarkt gibt es verwandte Elemente.

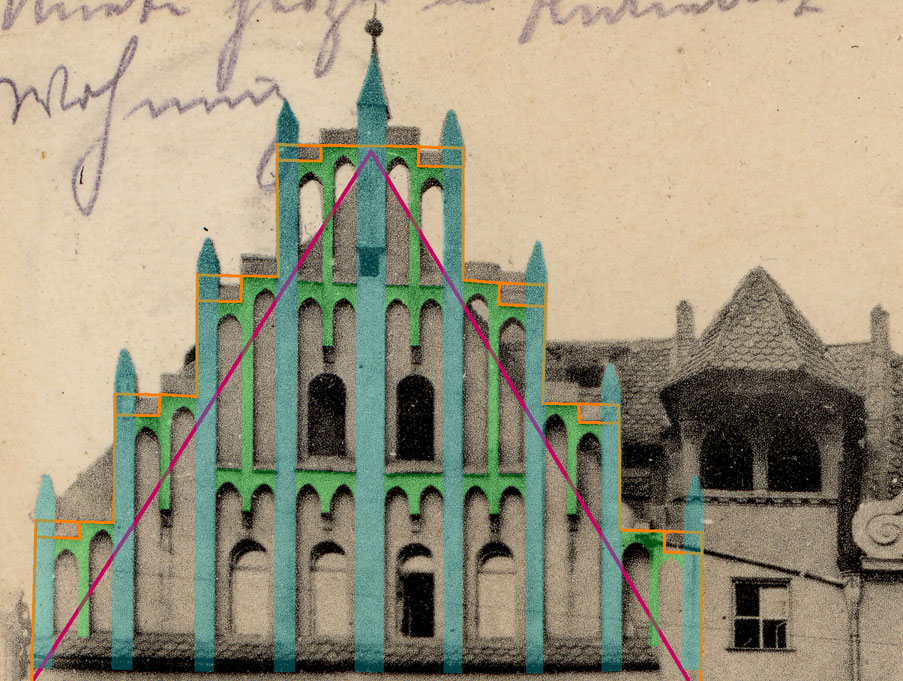

Doch nun zu meinem ersten Versuch bei Theresienplatz 1:Alles anzeigen

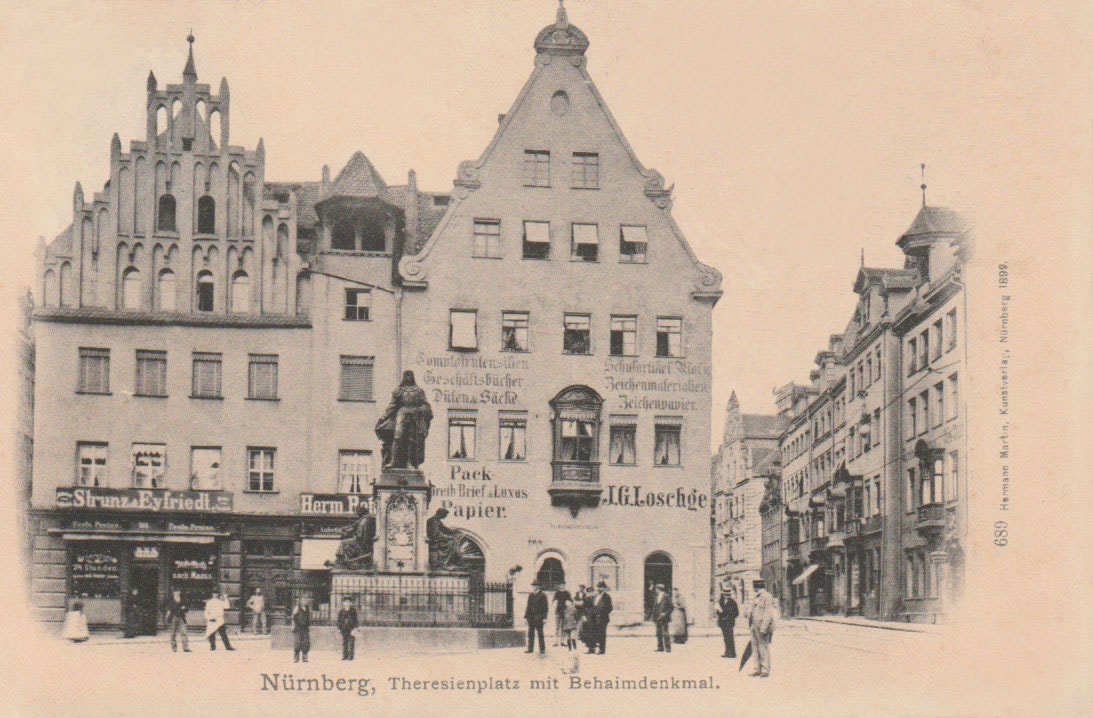

Theresienplatz gegen Südwesten mit der Einmundung der Bindergasse. 1943 gelaufene Ansichtskarte, W. Demartin, Ansichtskartenverlag, Nürnberg.

Das Haus mit dem Blendarkadengiebel hatte die Adresse Theresienplatz 1. Zu ihm gehörte auch der Dacherker mit vorspringendem Walmdächlein aus dem 16. /17. Jahrhundert. Dieser war wohl jünger als die Giebelwand selbst, da er deren Fuss abschnitt. Theresienplatz 1 und 3 bildeten die Westseite des Platzes. 1902 gelaufene Ansichtskarte, Hermann Martin, Kunstverlag, Nürnberg 1899.

Theresienplatz 1 und 3 bildeten die Westseite des Platzes. 1902 gelaufene Ansichtskarte, Hermann Martin, Kunstverlag, Nürnberg 1899.

Möglicherweise bestand ursprünglich zwischen den beiden Giebelfassaden ein offener Hofraum (Ehgraben), der später dann als Erweiterung von Nr. 1 überbaut wurde. Ebenso wurde Theresienplatz 1 nachträglich um ein 3. Obergeschoss aufgestockt, was der Kontur des Giebels sehr abträglich war.

Um das Alter solcher Blendarkadengiebel bestimmen zu können, sollten alle Giebel gesammelt und gruppiert werden. Gedanklich ist diese Sammlung schon vorhanden, und ich bin erstaunt, dass die Varietät dieser Giebel erstaunlich gering ist. Von solchen Blendarkadengiebel gibt es heute an der Adlerstrasse und am Weinmarkt nur noch zwei Exemplare, die restlichen sind entweder abgebrochen worden oder 1945 untergegangen.

- Adlerstr. 14 (gemäss Denkmälerliste 15. Jh.)

- Karolinenstr. 6 (zerstört)

- Lorenzer Platz 3 (zerstört)

- Obstgasse 2 (Hauptmarkt, zerstört)

- Tucherstr. 8 (zerstört)

- Untere Krämersgasse 4 (zerstört)

- Weinmarkt 2 (gemäss Denkmälerliste 2. H. 15. Jh.)

Einen ersten Versuch einer solchen Giebelanalyse hänge ich hier doch noch an, auch wenn es nichts mit dem Thema des Stranges zu tun hat:

Theresienplatz 1. Analyse des Giebels mit Treppenstufen, Lisenen, Fialen und Blendarkaden.(Alle Bilder aus meiner Sammlung.)

-

Der Westtormauer sind wir in diesem Strang hier schon vor einem Jahr begegnet. Nun habe ich eine historische Ansicht des oberen Endes an der Mohrengasse dieses stufenweise ansteigenden Stadtmauerabschnittes gefunden. Es ist die Mauerpartie, die wohl erst für das 1957 wiederaufgebaute Altenheim geopfert wurde. Anstelle des Mauerendes steht hier heute der bereits gezeigte 'Fantasieturm'.

Es ist eine unscheinbare Ansichtskarte mit dem Blick auf die Burg über die ganze Altstadt hinweg, wie es sie zu Tausenden gibt. Selten ist hier aber der Vordergrund, der für eine Panoramaansicht nicht einmal so attraktiv ist. Aber die Karte ist ein weiteres Puzzleteilchen in meiner Dokumentation zur Nürnberger Stadtmauer.

Westtormauer bei der Mohrengasse mit Blick zur Burg. 1941 gelaufene Ansichtskarte, Andro-Verlag, Nürnberg. -

An diesem Haus ist ja überhaupt nichts mehr alt... vielleicht drei Balken. Ein Baudenkmal ist das sicher nicht mehr.

-

Oberdorfstr. 59 und 61 sieht man aber noch bei Google maps. Einfach in diesem Bild dann weiter nach rechts folgen, dann kommt man am Parkhaus der alten Migros vorbei (Wahnsinn, ich kann mich noch an die Baustelle erinnern, und nun ist dieser Bau schon wieder weg), und dann folgen der Mammutbaum und der Brühlhof.

Ein Problem das viele Appenzeller Strickbauten haben: sie haben sehr oft eine Raumhöhe von lediglich 1.80 Meter und sehr dünne, federnde Bohlenböden. Oberdorfstr. 61, das Haus mit dem Giebel, schätze ich ins 18. Jahrhundert. Es ist ein Standardhaus jener Zeit und noch zu hunderten anzutreffen. Katastrophaler fand ich jedoch die Aufhebung des Schutzes von Nr.67, dem Brühlhof, und von vier Bäumen, darunter der Mammutbaum.

-

Aber es hat schon immer die Assoziation vom dumpf und abgestumpft, wenn Deutsche in bezug auf deutsche Straßen immer mit "Strasse" daherkommen.

Oha, in dem Fall muss ich aufpassen, wie ich mich schriftlich ausdrücke, wenn ich das nächste Mal nach Deutschland komme.

Loggia Deshalb schrieb ich ganz am Anfang

Warte nur ab, dann wirst Du noch auf die Welt kommen.

Vor allem in den 1990er Jahren wurde dort gewütet. Das Google Auto fuhr dort dann nach links anstatt nach rechts zum Bahnhof hinunter, wo das Gruselkabinett noch weiter gehen würde.

Vor allem in den 1990er Jahren wurde dort gewütet. Das Google Auto fuhr dort dann nach links anstatt nach rechts zum Bahnhof hinunter, wo das Gruselkabinett noch weiter gehen würde.Folge diesem Google Maps-Link bis zur Kirche. Das Google-Auto fuhr vor der Kirche dann nach links anstatt nach rechts zum Bahnhof hinunter, wo das Gruselkabinett weiter gehen würde. Ein Architekt, der wesentlich daran Anteil hatte, verwirklichte sich dann aus dem Honorar seine Traumvilla (im Volksmund 'Schublade' genannt) ausserhalb des Zentrums von Herisau, selbstverständlich mit Panoramablick auf den Säntis und den Gübsensee.

-

Konstanz war diesmal allerdings eher zum Abgewöhnen. Die Stadt war brechend voll, so habe ich das noch nie erlebt. Zu 90% Einkaufstouristen aus der Schweiz.

Ich hatte vor 10 Jahren in Konstanz eine Jahreshauptversammlung der schweizerischen Vereinigung für Bauforschung organisiert. An einem Samstag und auch Mitte April bei schönstem Wetter... Ich kam mir wie in Venedig vor. Ich denke aber nicht, dass es vor allem nur schweizer Einkaufstouristen waren. Der Bodensee ist eben für viele Süddeutsche ein erstes Frühlingsziel. So wie für uns Schweizer der Kanton Tessin die südliche Riviera ist, ist es für die Deutschen doch der Bodensee.

-

Im übrigen nicht ganz unanstrengend, zumindest in diesem Strang immer an das Doppel-s statt dem scharfen zu denken.

Geht mir auch immer so. Die Schweiz ist anstrengend.

Das scharfe S ist doch ein völlig überflüssiger Buchstabe!

Ich habe zwar nicht verstanden, was es für eine Bewandtnis speziell in diesem Strang hat.

Ich habe zwar nicht verstanden, was es für eine Bewandtnis speziell in diesem Strang hat. -

Zum Appenzeller Strick noch zwei weitere Links:

Technik - Der Appenzeller Strick – versteckte Baukunst - Wissen - SRF

Appenzeller-Strickbau-Forschungsprojekt-IDB-ETHZ-Auszug.pdf (fredialtherr.ch)

Gut, dass Du diese beiden Links angegeben hast. Ich wollte nämlich ein Einleitungskapitel in einem Kunstgeschichtsband, der im Netz veröffentlicht ist, angeben. Dort ist die Entwicklungsgeschichte der Appenzeller Häuser anschaulich dargelegt. Der zweite Link ist aber eine Kurzform dazu und viel besser geeignet. Erst dann versteht man die Bauweise mit den Fronttäfern. Zum ersten Link: Hier sieht man den Unterschied zum Blockbau. Es wird sogar zwischen Innerrödler und Ausserrhödler Strick unterschieden (Innerrhoden blieb nach der Reformation katholisch und Ausserrhoden wurde protestantisch. Deshalb die Zwei Halbkantone). Der Unterschied in der Strickbauweise besteht in diesen kleinen Stegen innerhalb der Holzverbindung, die dadurch weniger Zugluft durch die Verbindungen durchlassen. Aber fragt mich nicht nach dem genauen Detail, denn ich müsste mich auch wieder informieren. Die Bauweise mit den Strickbauten und dem Fronttäfer kommt nur in beiden Halbkantonen Appenell AR und IR, im St. Galler Rheintal und im St. Galler Toggenburg / angrenzendes Fürstenland vor.

Wer es dennoch gern ausführlich haben will, hier der Link zum Kunstdenkmälerband:

https://ekds.ch/library/book:070 ab S. 21 bis 40 (digitale Seitenzahl, nicht die gedruckten Seitenzahlen, die nicht mit ersteren übereinstimmen.)

Die Grundunterscheidung erfolgt in Bauernhäuser und Fabrikantenhäuser (Bürgerhäuser). Der Unterschied ist vor allem der, dass die Fabrikantenhäuser ein gemauertes Erdgeschoss haben, und die ländliche Bauweise einen in den Boden abgetieften Webkeller. Die Bauweise der Wohngeschosse ist aber bei beiden dieselbe.

-

Das historische Zentrum scheint gefällig, wenn auch durch gelegentliche modernistische Bausünden durchsetzt.

Warte nur ab, dann wirst Du noch auf die Welt kommen.

Vor allem in den 1990er Jahren wurde dort gewütet. Hersiau war bis ins 19. Jahrhundert kein geschlossener Ort, sondern bestand aus einzelnen Flecken (Weilern), die allmählich zusammenwuchsen. Nur bei der Kirche entstand ein richtiger Platz, wo sich auch das Rathaus (heute Museum) befand und an dem im 18. Jahrhundert reichere Bürgerhäuser entstanden, wie das vom Markus erwähnte 'Walsersche Doppelhaus'. Diese reicheren Bürgerhäuser werden in der Region und in Kunstgeschichtsbänden als 'Paläste' bezeichnet (in Trogen Honnerlagscher Doppelpalast, Zellwegerscher Fünfeckpalast etc.). Trogen war übrigens der zweite Hauptort vom Kanton Appenzell Ausserrhoden, und der dritte war Hundwil. Ein Halbkanton mit drei Hauptorten, da in der Kantonsverfassung kein Hauptort bestimmt wird.

Vor allem in den 1990er Jahren wurde dort gewütet. Hersiau war bis ins 19. Jahrhundert kein geschlossener Ort, sondern bestand aus einzelnen Flecken (Weilern), die allmählich zusammenwuchsen. Nur bei der Kirche entstand ein richtiger Platz, wo sich auch das Rathaus (heute Museum) befand und an dem im 18. Jahrhundert reichere Bürgerhäuser entstanden, wie das vom Markus erwähnte 'Walsersche Doppelhaus'. Diese reicheren Bürgerhäuser werden in der Region und in Kunstgeschichtsbänden als 'Paläste' bezeichnet (in Trogen Honnerlagscher Doppelpalast, Zellwegerscher Fünfeckpalast etc.). Trogen war übrigens der zweite Hauptort vom Kanton Appenzell Ausserrhoden, und der dritte war Hundwil. Ein Halbkanton mit drei Hauptorten, da in der Kantonsverfassung kein Hauptort bestimmt wird. -

Mit dunkler gestrichenen Architekturgliedern sieht die Fassade besser aus. Die beiden achteckigen Turmgeschosse bestehen vollständig aus Quadermauerwerk. Ist das denn so hell gereinigter Stein oder effektiv gestrichener? Wenn die Architekturglieder dunkler sind, müssten es wie zwei unterschiedliche Steinsorten sein, und das beisst sich. Dunklere Architekturglieder und helle Mauerflächen geht nur bei Putzbauten. Wenn man aber bedenkt, dass schon in der Gotik Quadermauerwerk gestrichen war, wäre dein Vorschlag durchaus legitim.

-

Jetzt, wo ich mir endlich mal Zeit genommen und das Bild gespiegelt hatte, steht nun deine Lösung geschrieben. Markant an Nürnbergs Gassen sind die allmählichen Verbreierungen innerhalb einer Gasse, und auf diesem Bild sind es gleich zwei, die zusammen treffen. So hatte ich den Stadtplan von 1945 nach solchen Mustern abgesucht und bin auch mal auf die Füll gekommen. Aber irgendwie brachte ich die rechtwinklige Kreuzung im Hintergrund nicht in Übereinstimmung mit dem Plan. Ich wäre aber nicht auf die Idee gekommen, dass die kreuzende Strasse der Albrecht-Dürer-Platz mit der Moritzkapelle ist. Das angebaute Bratwurstglöcklein erkennt man aber schwach.

Links vom Bratwurstglöcklein besteht eine schmale Gasse zum Schürstabhaus, die man sich heute auch absolut nicht mehr vorstellen kann, wenn man dort steht.

Rechts im Hintergrund sieht man eine welsche Haube, die zum Rathaus gehört, und gleich links davon einen Giebel mit vielen Fialen. Zuerst dachte ich dabei an die Frauenkirche, konnte diese aber auch nicht richtig einordnen. Der Giebel gehörte wahrscheinlich zum Rathauskomplex und ist heute nicht mehr vorhanden.

Ein sehr schönes Bild; vor allem freut mich links darauf der Blendarkadengiebel von Füll 18, den ich noch nicht kannte und der leider nicht mehr existiert.

-

So lobenswert das Vorhaben auch ist, aber wann haben endlich diese Glasorgien ein Ende? Brüstungen aus Glas, Schaufenster komplett aus einem Glas, Türflügel aus einem Glas...

Glas ist architektonisch ein 'Nichts'. Weil man es eben nicht sieht. Weshalb darf eine Brüstung nicht Brüstung sein?

-

Albrecht-Dürer-Straße 1 habe ich nicht vergessen. Ich mit meinem Lockenkopf hatte 2009 bei meinem Nürnberg-Besuch auch spezielle Ambitionen für dieses Haus.

Die beiden Giebel stammen in ihrem heutigen Aussehen aber erst aus dem Frühbarock, haben ihren Ursprung wohl aber auch in einem gotischen Blendarkadengiebel. Allerdings ist mir dort noch keine Rekonstruktion gelungen. Möglicherweise hatten sie ursprünglich eine Verwandtschaft mit den Giebeln der Mauthalle. Aber für die Beantwortung genau solcher Fragen mache ich zuerst eine Sammlung der vorhandenen Giebel, und da gehe ich eben chronologisch vor, genau wie bei den Nürnberger Fachwerkbauten.

Die beiden Giebel stammen in ihrem heutigen Aussehen aber erst aus dem Frühbarock, haben ihren Ursprung wohl aber auch in einem gotischen Blendarkadengiebel. Allerdings ist mir dort noch keine Rekonstruktion gelungen. Möglicherweise hatten sie ursprünglich eine Verwandtschaft mit den Giebeln der Mauthalle. Aber für die Beantwortung genau solcher Fragen mache ich zuerst eine Sammlung der vorhandenen Giebel, und da gehe ich eben chronologisch vor, genau wie bei den Nürnberger Fachwerkbauten.Edit.: Ich vermute eher eine Verwandtschaft mit dem Giebel des Toplerhauses von 1590/91 mit seinen Halbsäulen, die über der Giebellinie als 'Kerzen' enden, und an die sich diese s-förmigen Bänder schmiegen. Beides ist auch bei Albrecht-Dürer-Str. 1 vorhanden.

-

Hat jemand zufällig Bilder vom Jakobsplatz 18 (oder 20?), dem sog. Burggrafenschlößchen?

Jetzt bin ich doch noch fündig geworden.

Schau mal unter https://www.der-weite-blick-nuernberg.de/panorama-schmi…wd=schmidt_1865. Da wird ein Panorama von Schmidt, 1865 vom Spittlertorturm aus aufgenommen, hochaufgelöst gezeigt. Die Gebäudefront von Jakobsplatz 18 und 20 befindet sich gemäss Stadtplan etwa knapp zweieinhalb Breiten der Jakobskirche südlich (rechts) davon. Dort sieht man ein ziemlich hohes Haus mit Satteldach und quadratischem Firsttürmchen unter welscher Haube, und davor einen oktogonalen Treppenturm. Hinter dem wohl nachträglich angefügten Treppenturm sitzt ein dadurch funktionslos gewordener Aufzugsgiebel. An beiden Dachorten erkennt man die Dachfläche überragende Giebelkonturen. Das müsste das Hintergebäude von Jakobsplatz 18 sein und möglicherweise der von Dir gesuchte Turmbau aus der Frühzeit der Stadtwerdung. Ein Wermutstropfen: Der Hof hinter dem heute dort stehenden Feuerwehrmuseum ist unbebaut, und demnach dürften die Fundamente dieses Hintergebäudes noch komplett vorhanden sein.

Schau mal unter https://www.der-weite-blick-nuernberg.de/panorama-schmi…wd=schmidt_1865. Da wird ein Panorama von Schmidt, 1865 vom Spittlertorturm aus aufgenommen, hochaufgelöst gezeigt. Die Gebäudefront von Jakobsplatz 18 und 20 befindet sich gemäss Stadtplan etwa knapp zweieinhalb Breiten der Jakobskirche südlich (rechts) davon. Dort sieht man ein ziemlich hohes Haus mit Satteldach und quadratischem Firsttürmchen unter welscher Haube, und davor einen oktogonalen Treppenturm. Hinter dem wohl nachträglich angefügten Treppenturm sitzt ein dadurch funktionslos gewordener Aufzugsgiebel. An beiden Dachorten erkennt man die Dachfläche überragende Giebelkonturen. Das müsste das Hintergebäude von Jakobsplatz 18 sein und möglicherweise der von Dir gesuchte Turmbau aus der Frühzeit der Stadtwerdung. Ein Wermutstropfen: Der Hof hinter dem heute dort stehenden Feuerwehrmuseum ist unbebaut, und demnach dürften die Fundamente dieses Hintergebäudes noch komplett vorhanden sein.Diese Seite führt zu allen drei Panoramen, die Ferdinand Schmidt 1865, 1885 und 1905 aufgenommen hatte. Die erwähnte welsche Haube wurde zwischen 1865 und 1885 begradigt >> Warnung: Das Betrachten solch fantastischer Panoramen beinhaltet einen grossen Suchtfaktor!