Ja natürlich, man müsste im Grunde unbedingt das Deckenfresko rekonstruieren, aber da ist meiner Meinung nach der Zug abgefahren - ich glaube nicht, dass irgendjemand so viel Geld zur Verfügung hat (die Rumänische Kirche sicher nicht) oder dass dies heutzutage überhaupt jemand für nötig hält. St. Elisabeth ist außerdem zwar nahe am Zentrum, aber doch ziemlich unbekannt, Touristen kommen da nicht hin und auch die meisten Münchner dürften die Kirche nicht kennen. Ich nehme auch an, dass dies der Grund sein dürfte, warum man sie nach dem Krieg nicht besser rekonstruiert hat, sie ist im Vergleich zu anderen Kirchen einfach zu unbedeutend. Aber um das wunderbare Fresko von M. Günther ist es natürlich jammerschade.

Beiträge von Leonhard

-

-

Der heutige Innenraum:

Die wiederhergestellte Kanzel von Ignaz Günther:

Einer der beiden Beichtstühle:

Weitere Fotos von St. Elisabeth hier: https://www.flickr.com/photos/1619455…177720316248049

Zum Schluss möchte ich noch die Situation an der Mathildenstraße gegenüber der Elisabethspitalkirche zeigen, wo das 1881/82 bzw. 1895/96 erbaute Mathildenstift, ein Altenheim, einen Ehrenhof bildet und zusammen mit der Elisabethspitalkirche ein hübsches Ensemble ergibt:

-

Wir gehen in die Ludwigsvorstadt.

Ehem. Spitalkirche St. Elisabeth

Mathildenstraße 10

Erbaut 1758-60

Typus: oktogonaler Zentralraum mit Pendentifkuppel, querrechteckigem Altarraum und ebenfalls querrechteckigem Vorraum mit Orgelempore

Baugeschichte:

- 1754 Ansiedlung des Pflegeordens der Elisabethinerinnen in der Nähe des kurz zuvor gegründeten Spitals der Barmherzigen Brüder auf Veranlassung der Kaiserinwitwe Maria Amalie

- 1757 Grundsteinlegung zum Kloster- und Spitalbau der Elisabethinerinnen

- 1758 Grundsteinlegung zur Spitalkirche St. Elisabeth, Entwurf der Kirche wahrscheinlich von Leonhard Matthäus Gießl, evtl. auch von Johann Michael Fischer

- 1760 Fertigstellung der Anlage samt Kirche mit Ausnahme der Fassade und der Innenausstattung und vorläufige Benediktion der Kirche

- 1765 Fresken in der Kuppel, am Chorgewölbe, sowie Zwickelkartuschen und Monogramme von Matthäus Günther

- 1777 Errichtung von Hochaltar und Kanzel nach Entwürfen von Ignaz Günther (Ausführung Joseph Häringer) und endgültige Weihe

- 1790 Fertigstellung der Fassade wahrscheinlich nach Entwurf von Franz Anton Kirchgrabner

- 1809 Auflösung der Ordensniederlassung der Elisabethinerinnen, ab 1823 Nutzung des Spital- und Klostergebäudes für das hierher transferierte Heiliggeistspital

- 1844-48 Erweiterung des Spitalgebäudes zu einer symmetrisch sich um die Kirche gruppierende, um einen rückwärtigen Trakt erweiterten Vierflügelanlage

- 1907 Abriss des Spitalgebäudes nach Auszug des Heiliggeistspitals und Neubau von Poliklinik und Augenklinik unter Beibehaltung und Einbeziehung der Kirche

- 1943 schwere Zerstörung der Kirche bis auf Fassade und Umfassungsmauern, Gewölbe und Ausstattung weitgehend vernichtet

- 1963-65 Rekonstruktion der Raumschale durch das Universitätsbauamt

- 1966-71 Teilrekonstruktion von Hochaltar und Kanzel unter Verwendung von einigen aus dem Schutt geborgenen Skulpturen durch Josef Lang und die Bildhauer Höpfl, Konrad und Rösner

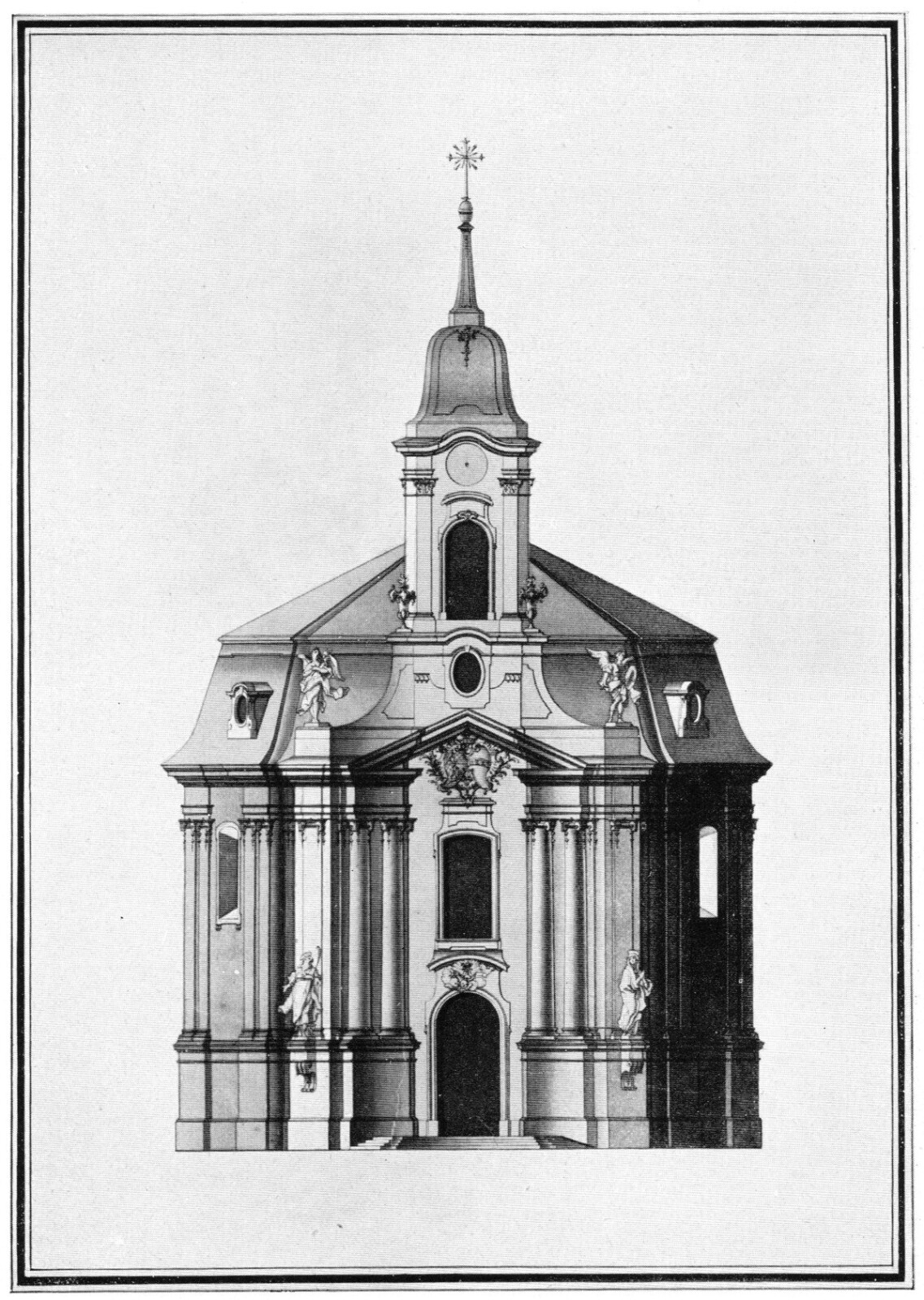

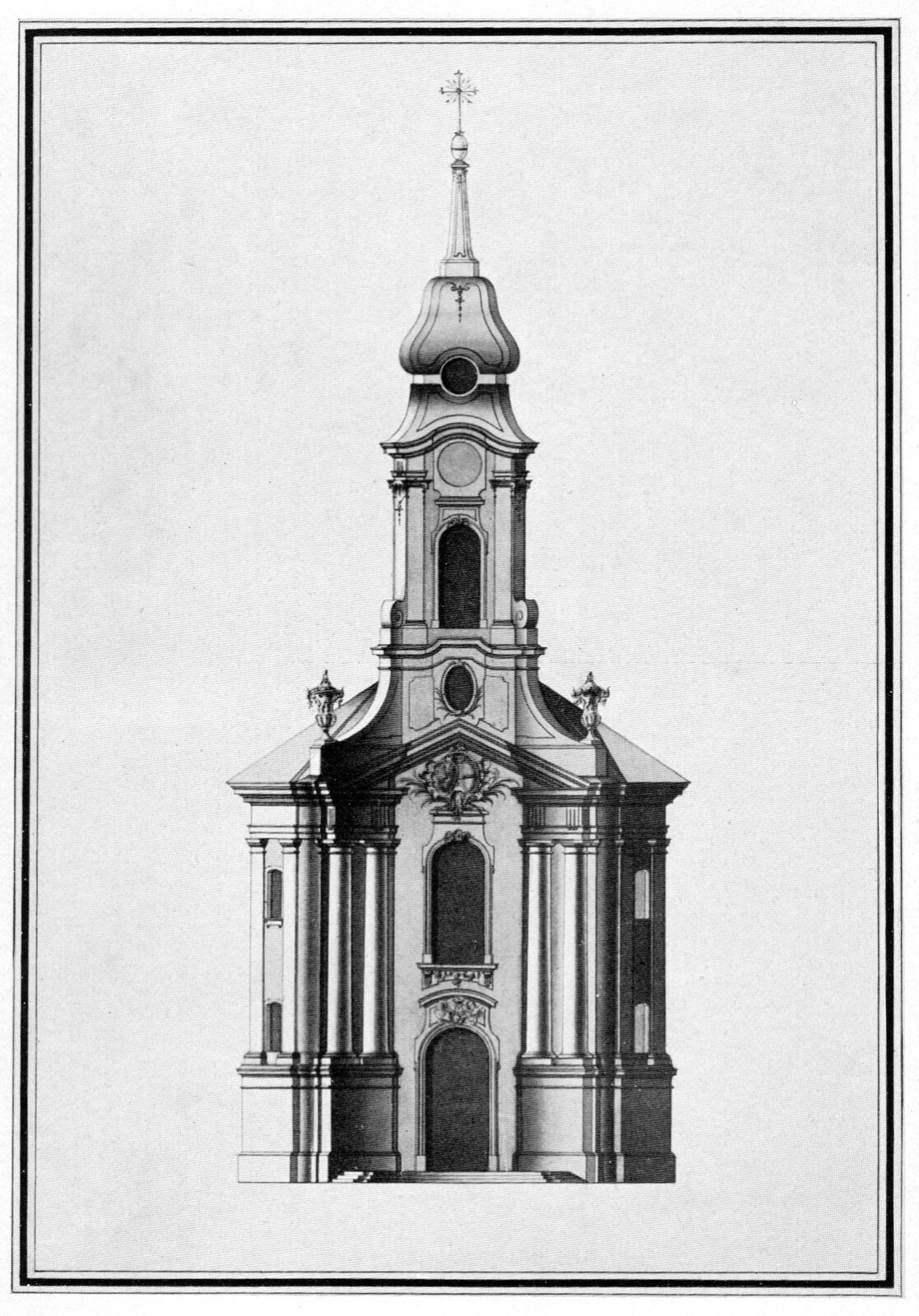

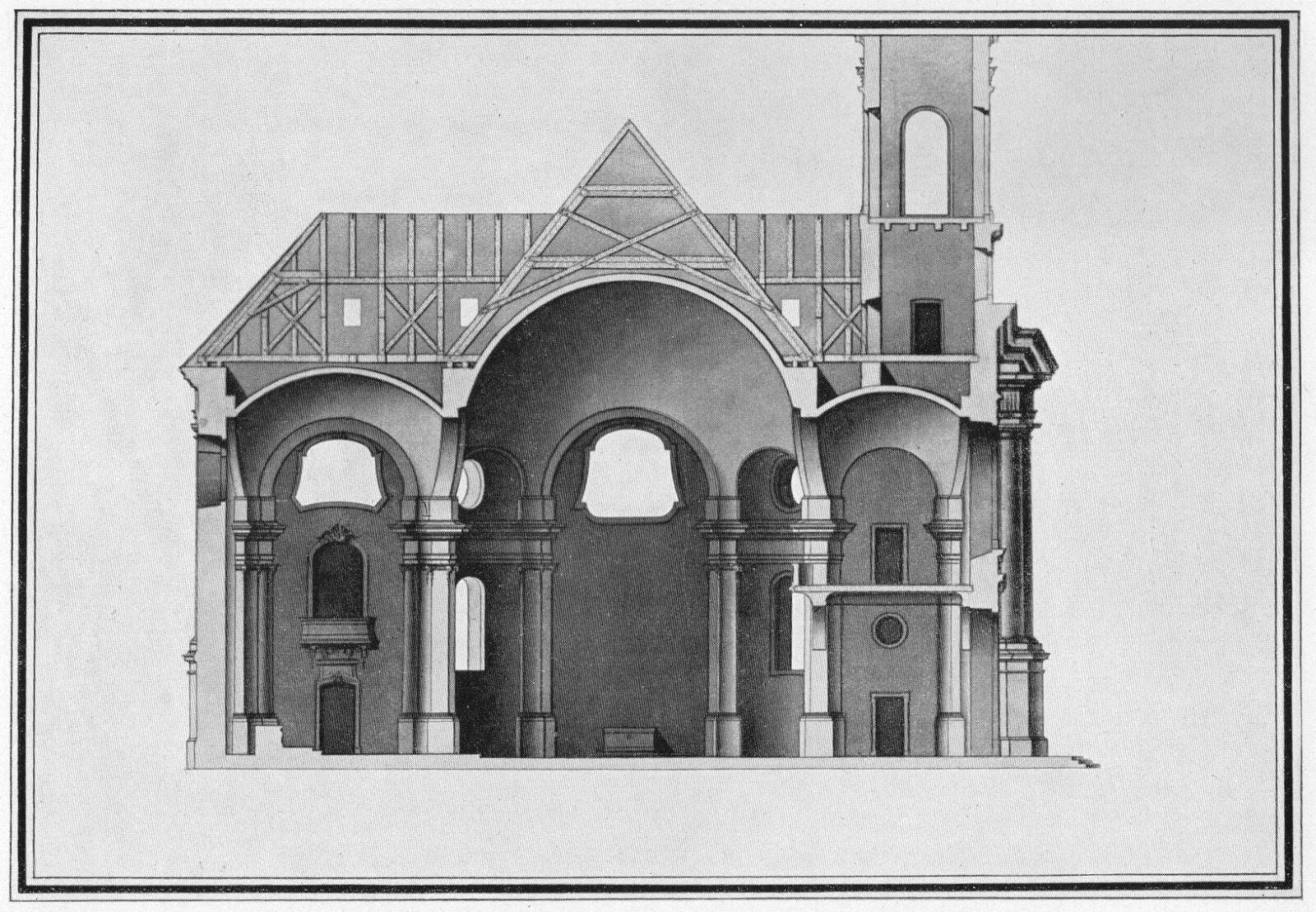

- 1990/91 RestaurierungSt. Elisabeth wurde als Spitalkirche für die Elisabethinerinnen erbaut, welche mit Unterstützung der Witwe von Kaiser Karl VII., Maria Amalia, 1754 nach München gekommen waren. Diese höchste Protektion mag auch der Grund gewesen sein, weshalb zunächst zwei außergewöhnlich qualitätvolle Fassadenentwürfe samt Innenentwurf erstellt wurden, deren Urheber wahrscheinlich niemand Geringerer war als Johann Michael Fischer; diese Entwürfe wurden dann allerdings nicht realisiert, vermutlich weil das Projekt zu teuer gekommen wäre. Bei Verwirklichung dieser Entwürfe, in denen neben böhmischen Einflüssen auch die ebenfalls von Fischer stammende Fassade des Marienmünsters in Dießen am Ammersee anklingt, wäre wohl eine der feinsten und elegantesten Kirchenfassaden des bayerischen Spätbarock entstanden. Die schließlich in einfacheren Formen erbaute Kirche übernahm zwar das grundsätzliche, dreiteilige Innenschema des Entwurfs von Fischer, orientierte sich in ihrer Fassadengestaltung aber an der Damenstiftkirche, wobei die erst 1790 fertiggestellte Fassade noch mehr als jene der Damenstiftkirche klassizistisch geprägt ist. Der Architekt des letztendlichen Entwurfs ist nicht gesichert: Norbert Lieb schrieb die Kirche aufgrund stilistischer Übereinstimmungen trotzdem J. M. Fischer zu, in neueren Publikationen, u.a. bei Bernhard Schütz, wird sie aber dem Hofmaurermeister Leonhard Matthäus Gießl und die Fassade dem aus dem Fischer-Umkreis stammenden Franz Anton Kirchgrabner zugeschrieben.

Die Deckenfresken wurden von einem der großen Meister des süddeutschen Rokoko gemalt, von Matthäus Günther, von dem u.a. auch das Kuppelfresko in der Abteikirche von Rott am Inn stammt. Die drei Fresken, deren mittleres in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme überliefert ist, wurden zusammen mit dem Gewölbe und dem Großteil der Ausstattung im 2. Weltkrieg zerstört, von der Kirche blieben nur die Umfassungsmauern. Im Anschluss wurde zwar das Äußere der Kirche, das Gewölbe sowie der Hochaltar und die Kanzel wiederhergestellt bzw. rekonstruiert, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Kirchen der Innenstadt nicht die restliche Ausstattung, weswegen sich der Kirchenraum heute relativ kahl präsentiert; vor allem das Fresko von Matthäus Günther ist ein herber Verlust.

St. Elisabeth ist heute der Sitz der griechisch-katholischen Unierten Rumänischen Kirche; “uniert” bedeutet, dass sie mit der römisch-katholischen Kirche verbunden ist und den Papst als geistliches Oberhaupt anerkennt. Gleichzeitig aber hat sie ihren östlichen Ritus beibehalten, weswegen in St. Elisabeth vor dem Hochaltar auch eine Ikonostase steht.

Zunächst die wahrscheinlich von Johann Michael Fischer stammenden und nicht realisierten Entwürfe von 1757:Fassadenentwurf Nr. 1:

Fassadenentwurf Nr. 2:

Längsschnitt:

Dann einige Innenansichten vor der Zerstörung:

Das zentrale Kuppelfresko von Matthäus Günther, das Wirken des Elisabethinerinnenordens darstellend:

Weitere historische Innenansichten bei Google Arts & Culture (dort fälschlicherweise als Herzogspitalkirche bezeichnet):

- https://artsandculture.google.com/asset/münchen-katholische-herzogspitalkirche-sankt-elisabeth-0012-und-0013/SgE4enCWHayu9A

- https://artsandculture.google.com/asset/münchen-katholische-herzogspitalkirche-sankt-elisabeth-0012-und-0013/qQHm4omU2uhUtw

- https://artsandculture.google.com/asset/münchen-katholische-herzogspitalkirche-sankt-elisabeth-0012-und-0013/mAHSknNRpJ9icQAnsicht nach der Zerstörung (Foto von 1946):

-

Ich möchte eigentlich in Deutschland nichts schönreden, denn da gibt es wirklich unglaublich viel zu beanstanden. Für mein Empfinden aber sind die Peripherien und auch gar nicht so wenige Landstriche in der Schweiz besonders häßlich und das hat nichts, aber auch gar nichts mit den Stadtkernen zu tun. In vielen Bereichen Altbayerns, im etwas östlicheren Österreich, in Italien und auch in Frankreich, so weit ich es kenne, fällt es mir schwer, so häßliche Landstriche zu finden wie mancherorts in der Schweiz, nur das Tiroler Inntal kann da inzwischen gut mithalten. Sogar das ebenfalls ziemlich zugebaute Norditalien ist meistens angenehmer anzuschauen als die vielen geschmacklosen Betonungetüme in der Schweiz. Fahr mal am Lago maggiore von Italien in die Schweiz und direkt hinter der Grenze wird es grausam. Es tut mir leid, so viel Negatives über die Schweiz sagen zu müssen, aber ich fand die Schweiz im mitteleuropäischen Vergleich immer besonders häßlich. Das ändert wie gesagt nichts an der Tatsache, dass die Stadtkerne außergewöhnlich gut gepflegt sind und es dort viel Schönes gibt, aber der Weg dorthin ist oft schwer zumutbar.

-

Da ich mich hier auch angesprochen fühle, weil ich in diesem Forum einmal etwas negatives über die Schweiz geschrieben hatte, möchte ich kurz darauf antworten: ich habe nie in Abrede gestellt, dass die Orts- und Stadtkerne in der Schweiz größtenteils viel besser als in Deutschland erhalten und sogar absolut vorbildlich zu nennen sind. Aber das "Drumherum", wie Du Dich so elegant und nonchalant ausgedrückt hast, ist - mit Verlaub - oft dermaßen häßlich und unausstehlich, dass dies leider nicht ignoriert werden kann und einem vielleicht sogar den Genuß an den schönen Stadtkernen verleiden kann. Im Vergleich zu den bayerischen, italienischen und von Tirol abgesehen auch größtenteils österreichischen Alpengebieten erscheint mir die Schweizer Landschaft oft dermaßen krass zugebaut und verschandelt, dass einem wirklich die Lust vergehen kann, in dieses eigentlich wunderschöne Land zu fahren. Von Italien in die Schweiz zu kommen habe ich immer schon als Schock empfunden, da helfen mir auch die vorbildlich gepflegten Ortskerne nicht mehr viel.

Dies muss einfach auch gesagt werden dürfen, weil's wirklich krass ist. Der "städtebauliche Dreck" liegt auch bei Euch "meterhoch vor der Tür", nur halt in anderen Bereichen. -

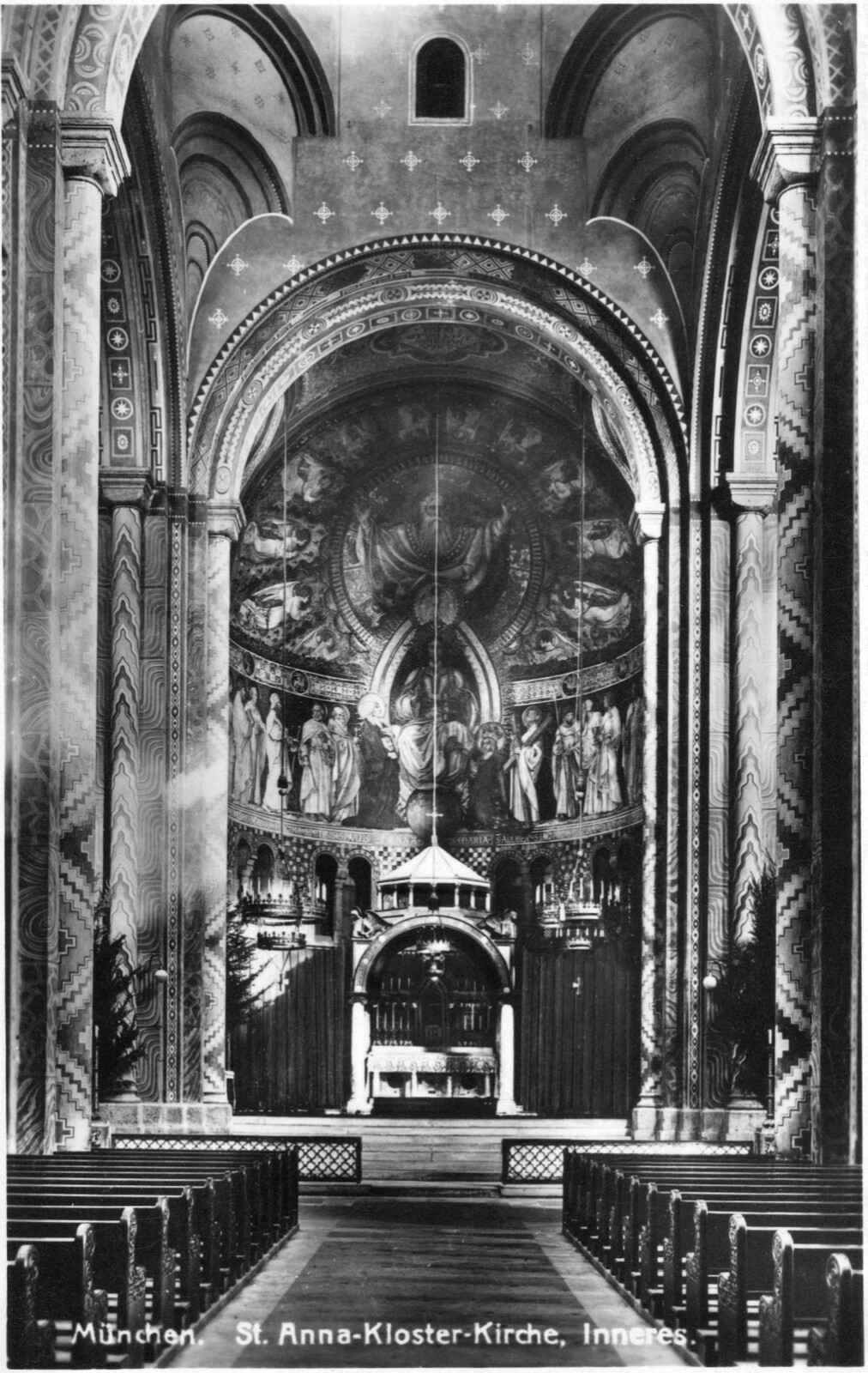

Ich hab vor ein paar Tagen noch eine schöne alte Postkarte von St. Anna entdeckt:

-

Es geht noch viel unbefriedigender, das ist klar, aber für meinen Geschmack ist St. Anna halt leider kein zufriedenstellender Kirchenraum, ich empfinde die Architektur als nicht so stark, dass sie den Mangel an Aura des Echten überspielen kann. Mehr Dekoration hingegen könnte einen zufriedenstellenderen Raumeindruck schaffen, weil dann eine Rhythmisierung stattfindet und das Langhaus nicht eine ungegliederte Masse ist. Aber wir müssen ja nicht einer Meinung sein.

-

Ist sicher Geschmacksache. Mir würde es wahrscheinlich mit den Malereien schon besser gefallen und zwar aus dem dargelegten Grund, dass das Hauptschiff zu ungegliedert erscheint und dadurch langweilig wirkt; es konzentriert sich alles auf auf den Ostbereich, der aber erst recht spät voll einsehbar wird. Und für diese Monotonie ist die Architektur letztendlich nicht stark genug und es offenbart sich ihr "nachgemachter" Charakter.

-

Weitere Fotos der Pfarrkirche St. Anna im Lehel hier: https://www.flickr.com/photos/1619455…177720316066768 -

-

Pfarrkirche St. Anna im Lehel

St.-Anna-Platz 5

Erbaut 1887-92

Typus: dreischiffige, überkuppelte Pfeilerbasilika mit zwei Querhäusern und Apsis

Baugeschichte:- 1885 Ausschreibung eines auf Münchner Architekten beschränkten Wettbewerbs mit Gabriel von Seidl als Gewinner

- 1887 Grundsteinlegung, 1889 Hochführen der Mauern, 1890 Einwölbung, 1891 Dachstuhl

- 1892 Weihe, Vollendung des Tympanonreliefs, Aufstellung des Brunnens (Bildhauer Anton Pruska)

- 1892 Apsisgemälde (Darstellung der Heiligsten Dreifaltigkeit, der Apostel und Engel sowie Maria und deren Mutter Anna) von Rudolf von Seitz, 1894 Tympanonrelief am Hauptportal (Christus in der Mandorla zwischen Engeln) von Anton Pruska, 1898 Kreuzwegbilder in den Seitenschiffen von Martin Feuerstein,1903 Heiligenstatuen und Rosenkranztondi an den Schildwänden des Querschiffs über den Altären von Anton Pruska, 1907/08 Gemälde an der Ostseite des Querschiffs über den Altären von Becker-Gundahl, 1909/10 acht Reliefdarstellungen der vier griechischen und der vier lateinischen Kirchenväter von Anton Pruska an den Hochwänden des Mittelschiffs, 1910 Reiterstandbild aus Bronze über der Portalädikula der Westfassade von Ferdinand von Miller, 1912 Türsturz und Gewändefiguren am Hauptportal von Anton Pruska

Sonstige Ausstattung: Hochaltar: Evangelistensymbole von Pruska, Tabernakel von Otto Hupp; Antoniusaltar: Gemälde von Feuerstein, Figuren von Georg Beyrer und Kaspar Ruppert; Marienaltar: Statue von Pruska; Kanzel: Bildhauerarbeiten von Pruska. Alle Entwürfe von Gabriel v. Seidl.

- 1913/14 farbige Raumfassung mit Dekorationsmalerei vor allem an den Pfeilerarkaden, Gewölbegurten und in der Vierungskuppel (Sternenhimmel)

- 1917 Mosaiken am Marienaltar, 1925/26 acht Prophetenfiguren von Pruska für die Blendarkaden der Apsis des nördlichen Querarms, 1928 Mosaiken am Herz-Jesu-Altar

- 1944/45 vergleichsweise geringe Kriegsschäden: Verlust des Turmhelms am Westturm, Beschädigung des linken Seitenschiffs, Destabilisierungen und Risse an Mauerwerk und Gewölben

- 1948-55 Behebung der Kriegsschäden, 1954 Beseitigung der Dekorationsmalereien und der Reliefs der Kirchenväter an den Hochwänden des Mittelschiffs

- 1971/72 purifizierende Innenrenovierung und liturgische Neuordnung mit Altarinsel in der Vierung: Volksaltar und Ambo von Max Faller, Zusammenfassung des Gestühls zu einem Block (Leitung der Renovierung: Armin Dietrich)

- 1980 neue Orgel (Gestaltung Arthur Kneer) und Auffindung und Wiederanbringung von zwei der 1954 beseitigten Kirchenväterreliefs an den Hochschiffwänden

- 1989 Wiederfreilegung der Mosaiken am Marienaltar und Herz-Jesu-Altar

- 1995/96 Rekonstruktion der sechs fehlenden Reliefs der acht Kirchenväter an den Hochschiffwänden, die zu den zwei erhaltenen und bereits wiederangebrachten Reliefs hinzugefügt werden

- 1996 Freilegung und Restaurierung des Uhrenfreskos unter der OrgelemporeDurch den Bau der Maximilianstraße Mitte des 19. Jhs erfuhr die östlich der Altstadt gelegene Vorstadt Lehel eine deutliche Aufwertung und wurde als Wohnviertel attraktiv, so dass ihre Bevölkerung bis 1880 auf 17000 Einwohner anwuchs. Die bisher als Pfarrkirche genutzte Klosterkirche St. Anna wurde für die stark anwachsende Gemeinde zu klein, weswegen eine neue, größere Pfarrkirche mit gleichem Patrozinium gebaut werden sollte; zu diesem Zweck wurde schließlich ein auf Münchner Architekten beschränkter Wettbewerb ausgeschrieben, den Gabriel von Seidl gewann. Der Bauplatz direkt östlich der alten Klosterkirche ergab sich durch die testamentarische Schenkung des Gartens eines Bürgers im Jahre 1880 und wurde in den folgenden Jahren durch den Aufkauf weiterer angrenzender Grundstücke erweitert.

Für die Wahl der Neo-Romanik als Baustil der neuen Kirche gab es mehrere Beweggründe: erstens galt die Romanik nach der Reichseinigung und der Schaffung eines neuen deutschen Kaiserreiches 1871 als besonders prägend für die Idee des deutschen Kaisertums, da die romanischen Dome in Mainz, Worms und Speyer im Heiligen Römischen Reich eine herausragende Rolle gespielt hatten; zweitens war die Romanik in München bis dato nicht wirklich vertreten (abgesehen von einigen wenigen, eher unbedeutenden Resten sowie der gegenüberliegenden, 1852/53 geschaffenen neoromanischen Zweiturmfront der barocken Klosterkirche); drittens wollte man mit der Wiederaufnahme der Romanik an die als beispielhaft empfundene Frömmigkeit des Mittelalters anknüpfen und viertens mag vielleicht auch gerade die damalige, direkt gegenüberliegende neoromanische Zweiturmfront der Klosterkirche als Inspiration gedient haben. Die Pfarrkirche St. Anna war jedenfalls die erste vollständig neoromanische Kirche in München, die zwar grundsätzlich auf einem strengen, d.h. historisch korrekten Historismus basierte, sich aber gleichzeitig auch auf spielerisch-malerische Weise gewisse Freiheiten in der Stilauslegung erlaubte, die sich z.B. in der vielgliedrig-kleinteiligen, auf malerischen Effekt getrimmten Komposition des Ostteils zeigen - eine Herangehensweise, wie sie typisch für die Gebrüder Seidl und München war: „Somit ist St. Anna ein frühes Hauptbeispiel des sich von der strengen Kühle kopistischer Routine ablösenden, die Münchner Architekturszene der Jahrhundertwende positiv im Sinne künstlerischer Qualität, wenn auch retrospektiv prägenden »Seidl-Stils«.“ (Bayer. Denkmaltopographie)

Auch insgesamt ist das Äußere der Kirche nicht auf eine einheitliche Perspektive hin entworfen, sondern so in seine Umgebung hineingebettet, dass sich ständig wechselnde Ansichten ergeben: „Die Kirche ist so eingebettet in ihr Stadtviertel, dass sie sich nicht von weitem schon als Fernbild zeigt. Sie wird erst dann sichtbar, wenn man den Kirchplatz selber betritt. Und von allen Seiten, woher man immer kommt, ergibt sich dann ein Schrägblick, der nie als geschlossenes Bild erscheint, sondern weiterverweist auf andere Ansichten und den Betrachter auffordert, weiterzugehen und um das Gotteshaus herumzuwandern. Dieses Arbeiten mit ständig wechselnden Ansichten, die sich jeweils als ein reiches »malerisches« Bild offenbaren, ist ein hervorragendes Merkmal der Architektur Seidls.“ (Hans Lehmbruch)Der Innenraum ist wesentlich einfacher angelegt, als es das teilweise verspielte und verschachtelte Äußere glauben ließe: eine dreischiffige, überkuppelte Pfeilerbasilika mit zwei Querbauten und Apsis, wobei der westliche Querbau durch die darüber liegende Orgelempore innen kaum zur Geltung kommt, sondern wie ein Vorraum wirkt. Der interessanteste Teil ist sicher der östliche Bereich mit östlichem Querhaus, Vierung, Kuppel und Apsis, der für den beim westlichen Hauptportal Eintretenden allerdings erst recht weit vorne, d.h. östlich, einsehbar wird. Der Kirchenraum hat in seiner heutigen Gestalt ein deutlich wahrnehmbares Ungleichgewicht zwischen „hinten“ und „vorne“, was einigen ungünstigen Nachkriegsentscheidungen geschuldet ist: die 1913/14 entstandene üppige Dekorationsmalerei des Innenraums an den Pfeilerarkaden und Gewölbegurten sowie der Sternenhimmel in der Vierungskuppel - Ausschmückungen, die angeblich nicht das volle Wohlgefallen Gabriel v. Seidls gefunden hatten - wurden leider 1954 entfernt, als man für das Pittoreske der Jahrhundertwende nicht mehr viel übrig hatte. Zusätzlich entfernte man bei der Renovierung 1971/72 weitere Ausstattungsgegenstände und ersetzte die vormals in der Mitte geteilten Kirchenbänke, die ein Fortschreiten in der Mitte zuließen, durch ungeteilte Bänke, so dass man sich seitdem fast nur noch seitlich der Vierung nähern kann. Seit Beginn der 1980er Jahre wurden zwar einige dieser Entscheidungen revidiert, der Kirchenraum präsentiert sich seitdem (mit Ausnahme des Chors) aber trotzdem eher nüchtern und leer und drückt auf diese Weise umso mehr das Dilemma jeglicher purifizierter Historismusarchitektur aus: auf der einen Seite fehlt die Aura des Echten, auf der anderen aber auch die künstlerische Überzeugungskraft, die nur in der Qualität eines künstlerischen Konzeptes und seiner kunsthandwerklich gelungenen Umsetzung liegen kann. Anders ausgedrückt: die Purifizierungen zielten darauf ab, den historistischen Bauten ihre „unechten“ und „übertriebenen“ Stilelemente zu nehmen und betonten damit paradoxerweise nur ihre Künstlichkeit.

„Durch den heutigen gleichmäßig weißen Anstrich der Wände ist die Einbindung der allein noch teilweise in alter Farbigkeit erhaltenen Altarnischen in die Architektur verlorengegangen; in ihrer Isolierung wirken sie fast wie autonome Kunstwerke, die in mehr oder weniger zufälliger Ordnung auf der neutralen Wandfläche angebracht sind. Die ursprüngliche Konzentration der bildlichen Motive auf die Ostteile der Kirche wurde zu einer puren Anhäufung von Ausstattungsstücken. Die intendierte Steigerung der Architektur zum Allerheiligsten hin - Auftakt, rhythmisches Fortschreiten, Höhepunkt -, bei der Farbe und Bild eine wohldurchdachte Rolle spielten, wurde dadurch eines ihrer wesentlichen Momente beraubt. Es blieb die überragende Wirkung der Ausgestaltung der Hauptapsis, die unmittelbar vom Eingang im Westen her als vorrangiges Gestaltungselement des Raumeindrucks noch vor der Architektur zur Geltung kommt. Der Raum verliert im Blick auf das Hauptbild an Tiefe. Man kann sich davon überzeugen: beim Rückblick von der Apsis zum Eingang gewinnt das Langhaus auf geradezu überraschende Weise an Räumlichkeit und Plastizität. Der Architekt hat sich in dieser Hinsicht vermutlich an Vorbildern der ersten Hälfte seines Jahrhunderts inspiriert, etwa an der Ludwigskirche, deren Architektur allerdings in noch stärkerem Maße auf das Gemälde an der Altarwand konzentriert ist.“ (Hans Lehmbruch)

Lehmbruch zum Apsisbild von Seitz: „Dargestellt ist die Dreifaltigkeit, angebetet in der oberen, als Himmel bezeichneten Zone von einer Engelsschar, in der unteren von Maria und Anna. Beide Frauengestalten - besonders die der Kirchenpatronin - sind durch ihre Größe und die Farbe der Gewänder aus der Reihe der Apostel hervorgehoben, die nach dem Vorbild einer Sacra Conversazione im unteren, terrestrischen Bereich des Gemäldes der Darstellung beigeordnet sind. Die überlebensgroßen Figuren stehen als geschlossene Umrißformen vor dem Grunde. Die Farbgestaltung ihrer Binnenformen ist wenig nuanciert und vor allem durch kräftige Schattierungen modelliert. Der Eindruck ist auf die Fernwirkung berechnet und nimmt auch Rücksicht auf die nur dämmerige Beleuchtung, die in der Apsis herrscht. (…) Das Gemälde ist daher auf den Lichteinfall vom Langhaus angewiesen. Es bedarf heller, sonniger Tage, besser noch der hinter dem Eingangsbogen zur Apsis angebrachten künstlichen Beleuchtung, damit das Bild seine volle Wirkung entfalten kann. Auch der Altar darunter kommt erst voll zur Geltung, wenn bei einem Gottesdienst die Kerzen auf ihm angezündet sind und das Gold des Altaraufsatzes mit warmem Schimmer den Baldachin aus weißem Marmor zu füllen scheint und die vergoldeten Schmuckformen zum Leuchten bringt. Ersetzt durch den neuen Altar unter der Vierung, hat der alte mit seiner Funktion auch einen Teil seiner künstlerischen Wirkung eingebüßt.“

So ist der im Krieg kaum beschädigte Kirchenraum durch unsensible Nachkriegsentscheidungen leider in seiner Wirkung beeinträchtigt.

Ansichten vor 1954:

(https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-ann…chen/cont/64328)

(https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-ann…chen/cont/64328) -

Bevor wir zur Pfarrkirche St. Anna weitergehen, möchte ich noch zwei Fotos aus der Klosterkirche St. Anna nachliefern, die ich vor kurzem gemacht habe und die die Goldbrokat-Malereien in den Kalotten der Konchen zeigen. Normalerweise überstrahlt entweder das einströmende Sonnenlicht die Malereien derart, dass sie einfach nur gelb und flach aussehen, oder es ist zu dunkel und die Malereien scheinen tot; bei dieser Gelegenheit aber war es draußen relativ dunkel und trotzdem kam etwas Sonnenlicht durch die Wolken, was die Malereien unerwartet zum Leben erweckte:

Ein sehr schöner Effekt.

-

Schrecklich. Das kommt dabei heraus, wenn man ungebildet ist und keinen Geschmack hat.

-

Da bin ich gespannt. Ursprünglich war ja auch von Akustiksegeln unter der Kuppel die Rede... Ich habe auf jeden Fall Fotos vom augenblicklichen Zustand und kann nach Wiedereröffnung vergleichen.

-

Das Haus ganz rechts (Aufnahme von 1910): https://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/bil…EID=10&SQNZNR=1

Weitere Aufnahme von 1872: https://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/bil…EID=10&SQNZNR=1

-

Ich habe gerade gesehen, dass St. Veith ebenso wie St. Peter und Paul zwei Säulen hat, nicht eine:

Von daher kann man sie wahrscheinlich durchaus als zweischiffig bezeichnen. Von den Bildern her würde ich aber in beiden Fällen intuitiv sagen, dass sie auf mich wie ein Einheitsraum wirken, der halt in der Mitte noch zwei stützende Säulen besitzt. Wahrscheinlich entwickeln die beiden schlanken Pfeiler für mein Empfinden nicht genügend Wandcharakter, um den Raum in zwei klar getrennte Schiffe zu teilen. Sehr interessant!

-

An diesem einen Punkt schon, aber insgesamt scheint der Raumeindruck klar einschiffig... aber ich weiß es auch nicht, daher meine Frage.

-

St. Veith ist, wie auch oft in Ö anzutreffen, zweischiffig:

Reicht eine einzige Säule aus, um eine Kirche zweischiffig zu machen?

Zwei sehr schöne Kirchen auf jeden Fall!

-

Glas ist eben cool und minimalistisch, was das Wichtigste heutzutage ist. Das kommt erst aus der Mode, wenn es noch was Cooleres gibt

-

Ich weiß nicht... die Architektur ist sicher auch so beeindruckend, das stimmt, aber ich finde schon, dass so eine Kirche unbedingt einen Ornat braucht. Ohne sieht die Kirche schon arg verstümmelt aus.